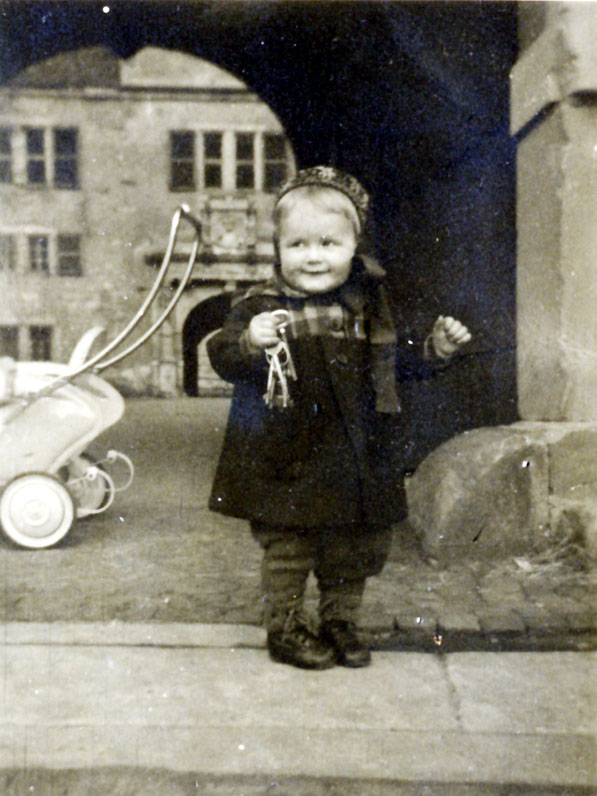

Ich war der jüngste alleinreisende männliche Flüchtling und habe mich illegal vor dem Bau der Mauer aus der DDR abgesetzt. Und das kam so: Meine Mutter, eine junge Frau vom Lande, schob am Treptower Park, in Ost-Berlin, den Kinderwagen mit mir in die S-Bahn. Die Tür schloss sich. Der Zug fuhr ab. Meine Mutter stand auf dem Bahnsteig. Ich fuhr allein vom sowjetischen in den amerikanischen Sektor. Am ersten Halt im Westen stieg jemand mit mir aus und wartete, bis die nächste S-Bahn mit meiner weinenden Mutter ankam. Dann ab nach Tempelhof zum Flieger. Dort ging es aber nicht weiter, weil in Hannover Nebel war. Bei Nebel konnte nicht geflogen werden.

Das war am Donnerstag, dem 27. November 1952.

Von dieser Fluchtszene in der S-Bahn erzähle ich im Film „The Making of Berlin“, der über viele Jahre durchgehend in meiner Buchhandlung Berlin Story Unter den Linden und dann im Berlin Story Bunker lief. Immer wieder hatten Frauen Tränen in den Augen, wenn sie das sahen, und erkundigten sich nach meiner Mutter.

Tatsächlich war alles noch schlimmer. Meine Mutter hatte kurz zuvor ihr zweites Kind bei der Geburt in einem Krankenhaus in der DDR verloren. Die meisten Ärzte hatten sich schon in den Westen abgesetzt und niemand kümmerte sich um die Hochschwangere. Die Geburt wurde nicht eingeleitet, meine Mutter lag drei Tage mit einem toten Kind im Bauch da, bis ihr Körper vergiftete und sie über und über mit Furunkeln bedeckt war. Vielleicht war diese Erfahrung der letzte Anstoß zur Flucht. Mein Vater sollte, um Karriere im Finanzamt zu machen, auf die SED-Parteischule. Das wollte er nicht. Meine Mutter ließ damals bei ihrer Flucht ihr ganzes soziales Umfeld hinter sich: die Freundinnen und Freunde, ihre liebevollen und großzügigen Eltern, die Geschwister. Sie war in einer kleinen Stadt aufgewachsen und hatte selbst in der Zeit des Nationalsozialismus eine schöne Kindheit erlebt, weil die Eltern nicht mitmachten und ihren Kindern Entschuldigungen schrieben, wenn sie nicht zu den verhassten Nazi-Veranstaltungen wollten. In den qualvollen Hungerjahren nach dem Krieg brachte der große Garten die Familie über die Runden.

Und auch auf politischer Ebene war es schlimm. Auf der II. Parteikonferenz der SED im Juli 1952 war beschlossen worden, jetzt den Sozialismus in der DDR planmäßig aufzubauen, die großen Ideen im Land von Marx und Engels zu verwirklichen. Die Menschen verstanden: Jetzt werden die Zügel angezogen. „Sache aller fortschrittlichen Kräfte ist es, aus den Erfahrungen des Kampfes der kommunistischen Partei der Sowjetunion und vom großen Genossen Stalin zu lernen …“ Nichts wie weg, so lange es noch geht, war für viele die Devise.

Die ersten Jahre nach der Flucht waren, besonders für meine Mutter, eine Tortur. Sie kam mit Mann und Kind in Kassel bei den Schwiegereltern unter, Nazis aus dem Sudetenland. Diese Flüchtlinge oder Vertriebenen aus dem Osten hatten es in der jungen Bundesrepublik schwer. Sie wurden nicht mit offenen Armen empfangen, sondern als Menschen zweiter Klasse angesehen. Das schweißte zusammen und bestätigte sie in ihrer früheren ideologischen Auffassung. Und die Schwiegereltern konvertierten zum Katholizismus, mit dem sie früher nichts zu tun gehabt hatten. Meine Eltern und ich mussten mit ihnen zusammenleben, weil es keinen Wohnraum gab, dazu mit zwei jüngeren Brüdern meines Vaters und mit Tante Anni, der Schwester meiner Großmutter. Zweieinhalb Zimmer und Küche, acht Personen. Am Freitag wurde in der Zinkbadewanne in der Küche gebadet, einer nach dem anderen. Davor ekelte es mich schon als kleines Kind. Mein Großvater, früher Leiter einer kleinen Bankfiliale, stellte Bescheinigungen über das ehemalige Eigentum seiner Bekannten in der sudetendeutschen Landsmannschaft aus, damit sie höheren Lastenausgleich für verlorenen Besitz erhielten. Heute würde man die Bescheinigungen Fake und den Vorgang Sozialbetrug nennen.

Wie gelangte man damals vom Osten in den Westen? Es war verboten, es galt als Republikflucht, aber es war möglich. Mehr als drei Millionen Menschen verließen bis zum Bau der Mauer am 13. August 1961 die DDR. Sie waren politische Flüchtlinge, aber hauptsächlich Wirtschaftsflüchtlinge. Wie soll man das auseinanderhalten? Wenn eine Bauernfamilie gezwungenen wird, ihr Land an eine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft zu übergeben, nicht mehr Besitzer des eigenen Grund und Bodens ist, nicht mehr über Anbau und Verkauf bestimmen kann – wie will man das kategorisieren? Wenn ein Arzt sieht, wie es den Kollegen im Westen geht, ihm noch dazu ständig ein kommunistischer Parteifunktionär im Nacken sitzt und er kaum über Medikamente und grundlegendste medizinische Gerätschaften verfügt – geht er dann aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen?

Meine Mutter war mit mir in der Eisenbahn – gezogen von einer Braunkohlelokomotive – von Schmalkalden in Thüringen nach Berlin gefahren, wo Tante Alma und ihr Mann Onkel Paul in der Heidelberger Straße wohnten. Paul war Kommunist und arm. Meine Großeltern schickten mehrmals im Sommer Körbe mit Obst und Gemüse aus unserem Garten, dem Schlossgarten in Schmalkalden. Sie wohnten im Schloss zur Miete. Diese Körbe waren Same-day-Delivery: morgens zum Bahnhof in Schmalkalden, Richtung Expressgutgleis des Anhalter Bahnhofs, und von da wurde mit der Kutsche ausgeliefert. Nachmittags kamen die in aller Herrgottsfrühe geernteten Produkte an.

Bei Onkel Paul und Tante Alma konnten wir zunächst einmal zwei Tage schlafen. In diesen Tagen erkundete meine Mutter genau, wie alles zu organisieren war, wie wir vom Ost-Sektor Berlins in den West-Sektor kommen würden. Wichtig war, dass das Federbett mitkommt. Das lag im Kinderwagen unter mir. Das Federbett war dann auch für die Menschen in der S-Bahn das Erkennungszeichen, dass es sich um eine Flucht handelte. Sie sahen die verzweifelte junge Frau, die am Bahnsteig zurückblieb, und sie sahen das Federbett. Da war die Sache klar.

Es hätte auch einen anderen Fluchtweg gegeben, mit Schleusern illegal über die Zonengrenze von der Ost-Zone, inzwischen DDR, in die West-Zone, in die amerikanische Besatzungszone, also in die Bundesrepublik Deutschland. Dieser Weg hatte Vor- und Nachteile. Es war gefährlich, es wurde geschossen. Wenn man erwischt wurde, galt man als DDR-Flüchtling und es drohten hohe Gefängnisstrafen. Der Vorteil war, dass man im Rucksack mehr Sachen mitnehmen konnte. Was nicht in den Rucksack passte, blieb zurück oder war vorher an die wenigen Eingeweihten verteilt worden. Oder Geflüchtete informierten, sobald sie im Westen waren, Freunde mit einem Brief, wo der Schlüssel lag, und forderten sie auf, die Wohnung auszuräumen, bevor alles an den Staat fiel.

Die Schleuser aber weigerten sich, kleinen Kinder über die grüne Grenze zu bringen. Es galt, in einem geeigneten Gelände den richtigen Moment zwischen Kontrollgängen der DDR-Grenzsoldaten abzupassen und dann in den Westen zu spurten. Möglicherweise schreiende Kinder waren da nicht zu gebrauchen. Mein Vater, damals 28 Jahre alt, hatte die Grenze von Ost nach West drei Mal überquert. Seit Mai 1952, seit dem Grenzsicherungsbeschluss der DDR, war der Weg in den Westen über die grüne Grenze so gut wie versperrt. Nur die innerstädtische Sektorengrenze in Berlin war noch weniger kontrolliert.

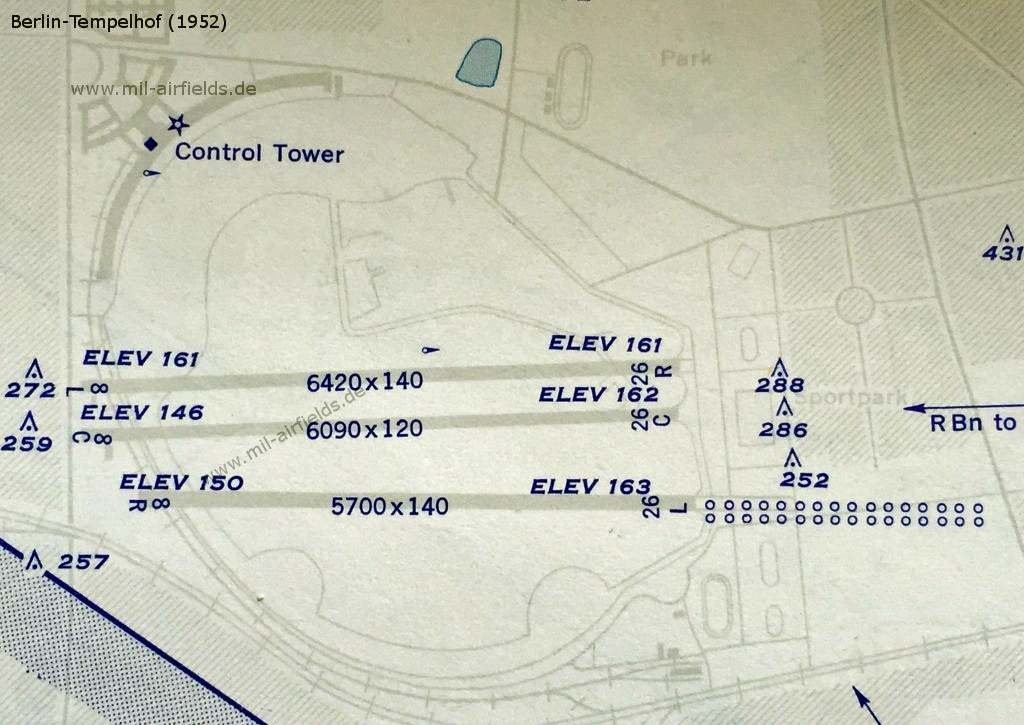

Mein Fluchtweg endete zunächst am Flughafen Tempelhof. Dort strandeten an diesem Tag etliche Flüchtlinge. Es muss dort nach und nach immer voller geworden sein, weil die DC 3 wegen des dichten Nebels in Hannover nicht flogen. Nach Hannover führte – neben denen nach Hamburg und Frankfurt – einer der drei von den Alliierten genehmigten Luftkorridore von West-Berlin. Nur amerikanische, britische und französische Fluglinien waren zugelassen, keine deutschen. Die Flüge, zwölf Hin- und Rückflüge pro Tag mit 25 Minuten Flugzeit, wurden stark subventioniert. Der handschriftlich ausgefüllte Papierflugschein kostete 51 DM, nicht wirklich viel – bei einem Durchschnittsgehalt von 350 DM im Monat.

Wir verbrachten nur einen Tag und eine Nacht im Flughafen. Warum nicht in einem Notaufnahmelager wie Marienfelde? Das wäre möglich gewesen, es hätte Unterstützung gegeben, aber es war viel umständlicher. Wenn man sich den Flug leisten konnte und eine Anlaufadresse im Westen hatte, war es einfacher, ohne staatliche Hilfe abzuhauen.

Ich hatte Glück, denn es war noch ein Kind am Flughafen Tempelhof, mit dem ich die ganze Nacht spielen konnte. Das Kind war schwarz. Für meine Mutter war das eine Überraschung. Sie hatte noch kein schwarzes Kind gesehen, kannte allerdings schwarze GIs aus Schmalkalden. Schmalkalden war 1945 zunächst von den Amerikanern besetzt worden, von ganz jungen Soldaten. Sie spielten mit Jugendlichen wie meiner Mutter und anderen jungen Leuten Verstecken und baten deren Mütter, solange auf ihre Gewehre aufzupassen. Nach wenigen Wochen wurden sie von Soldaten der Roten Armee abgelöst. 27 Millionen Tote durch den deutschen Nationalsozialismus hatte die Sowjetunion zu beklagen. Verständlich, dass da ein anderer Wind wehte.

Meine Mutter hat die Geschichte von dem schwarzen Kind in Tempelhof häufig erzählt – aus Freude darüber, wie einfach das war und dass es nicht die geringsten Berührungsängste gab.

Der Flughafen auf einer US-Karte im Jahr 1952. Noch ist die während der Luftbrücke genutzte mittlere Start- und Landebahn 08C/26C verzeichnet.

Wenn wir in Kassel mit der Straßenbahn fuhren, mit der Linie 1, zeigte mir meine Mutter oft ein Gebäude: „Da musste ich immer hin. Da war der CIA. Die haben gefragt, warum man in den Westen gekommen ist und was man über Strukturen und Personen in der DDR erzählen kann.“ Aus nicht erklärlichen Gründen konnten meine Mutter und ich schon seit den 1950er Jahren die Familie in der DDR mit einem zuvor erteilten Visum besuchen und dann wieder zurück in den Westen reisen. Das war ungewöhnlich. Möglicherweise saß jemand in der Behörde in Schmalkalden, der meine Mutter kannte und das unter der Hand regelte. Ihre Geschwister und meine Cousinen und Cousins freuten sich. Die Eltern meiner Mutter durften 1956 legal aus der DDR in den Westen ausreisen, als mein Großvater in Pension ging und den Staat von da an etwas gekostet hätte. Grundsätzlich durften alle Rentner die DDR verlassen. So gab es durch sie noch mehr Westpakete für die Verwandtschaft im Osten.

Jedes Wochenende fuhren meine Eltern mit Paddelboot und Zelt raus. Für mich ein Abenteuer, für meine jungen Eltern etwas Zeit allein – ohne Schwiegereltern, Onkel und Tante. Nach zwei Jahren in Kassel stellte meine Mutter ihren Mann vor die Alternative: eigene Wohnung oder Trennung. Die Scheidungsquote lag in den Fünfzigerjahren in der Bundesrepublik bei erstaunlichen 17 Prozent. Mein Vater entschied sich für seine Frau. Sie schafften es, eine eigene Wohnung zu ergattern. Es kamen zwei weitere Kinder. 1955 wurde eine Waschmaschine angeschafft, 1956 eine Musiktruhe mit Schwarz-weiß-Fernseher, Radio und Sieben-Platten-Wechsler. Eine echte technische Innovation, war die Langspielplatte doch erst am Wochenende meiner Geburt vorgestellt worden. 1958 kauften meine Eltern einen VW-Käfer. 1960 bezogen wir ein Einfamilienhaus. Das wäre in der DDR nicht möglich gewesen. The pursuit of happiness: das Streben nach Glück, wenn auch materieller Natur.

Für mich gab es nie eine Auszeichnung als jüngster allein reisender Flüchtling der damaligen Zeit. Mein Herz hängt bis heute an meiner Rollbahn in die Freiheit, my runway to freedom, am Flughafen Tempelhof.